・宅建士の資格が欲しいけど何から始めたら良いのか分からない

・具体的な勉強法を教えて欲しい

上記お悩みを解決します。

本記事の内容

・宅建初受験者が最初にする事について

・具体的試験対策について

本記事を読むメリット

・宅建受験について全く知らない方でも、何から始めるべきか分かる

「宅地建物取引士」略して「宅建士」ですが、宅建の資格を取ってみようと考える方は多いです。

そんな方がこの記事を見る事で、スムーズに勉強開始が出来ようにまとめます。

宅建士の資格が欲しい。勉強開始方法について

順番は以下の通りです。

それぞれ具体的に解説します

➀ 参考書を購入

宅建資格に興味を持った方は、悩まずにまず参考書を買いましょう。理由としては、行動に移さなければ、何も前に進まないからです。

宅建資格に興味を持っただけで、あなたは勉強や自己成長に興味がある方です。

その興味をそこで終わらすのはもったいないです。

出費が必要ですが、まずは、参考書を買いましょう。

参考書は本屋さんで確認して、自分の直感で選んでOKです。どうしても決めきれないという方は、この参考書にして下さい。マンガ形式で最初の学習にはぴったりです。

こちらの参考書は僕も使っていました。絵がある事で理解しやすいです。この参考書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認下さい。

② 勉強内容に興味があるかどうか確認

これ重要です。宅建資格を一言で表すと、不動産に関する資格です。「戸建て」「マンション」など実生活に関係する事柄は理解しやすいのですが、民法だとか、その他不動産に関するルールだとか、色々と難しい範囲からも出題されます。

興味がある場合、難しくても勉強に取組めますが、参考書を読んでも面白みを全く感じないという方は、別の資格もしくは、別の勉強をオススメします。

理由は、僕自身が、不動産に特段興味がない状態で宅建受験に独学で挑み、合格するまで5年も掛かったからです。

宅建取得出来た事は嬉しいですが、5年もあれば、もっと別ジャンル、自分の興味があるジャンルでも成長出来たな。

というのが本音です、、、。

そう言っても宅建試験の内容を最初から理解出来たり、楽しいと感じる方はごく一部と言えます。勉強して少しずつ理解する事で、どんどん楽しくなっていきます。

上記を踏まえ、これから受験される方は、是非宅建スクールの活用をご検討下さい。当然費用は掛かりますが、一発合格の可能性はグッと上がります。

趣味で勉強開始するだけだから、費用は掛けたくない。そんな方には宅建スクールより、費用を抑えたオンラインスクールがあります。こちらに関しては以下の記事で詳細を書いています。

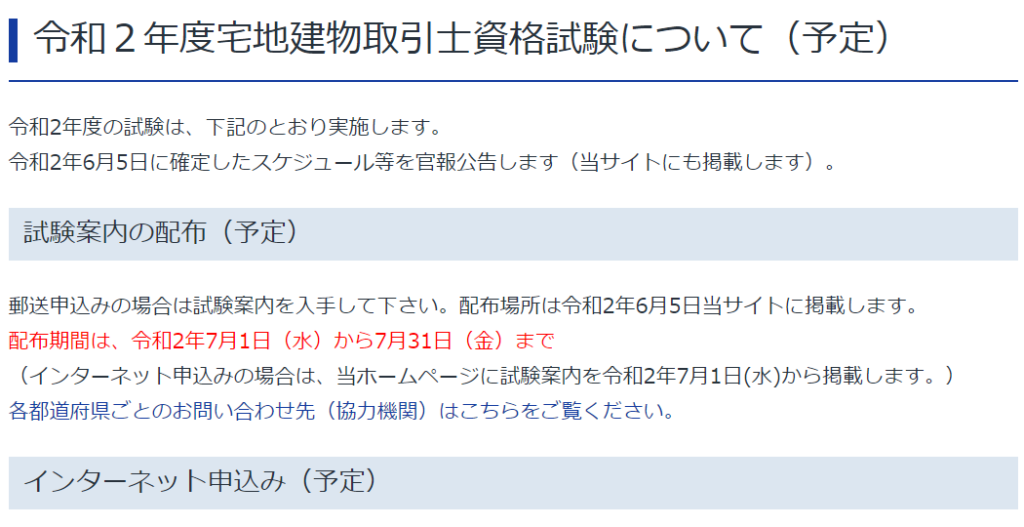

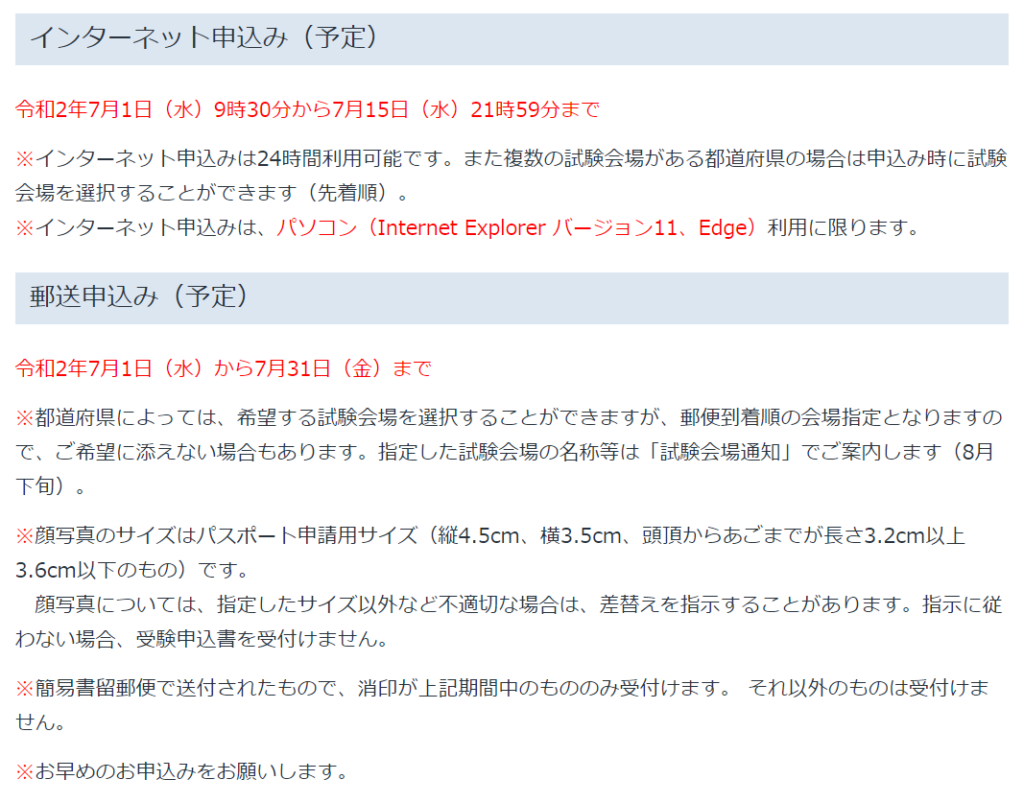

③ 試験申し込み

参考書も買ったし、勉強を頑張る気持ちも出来ました。次は試験の申込をしましょう。詳細は下記画像をご確認下さい。

http://www.retio.or.jp/exam/

試験申し込みの注意点

インターネット申し込みと、郵送申し込みは期限が異なります。

インターネット申し込み:2020年7月1日~2020年7月15日

郵送申し込み :2020年7月1日~2020年7月31日

7月31日を超えると、申し込みが出来なくなりますので、絶対にこの期限はお忘れなく!!

郵送申し込みについて

申込用紙は本屋さんで置いてあります。お住いの地域での受験となりますので、ご近所の本屋さんで申し込み用紙をゲットしてください。

④ ひたすら過去問

宅建試験の対策はこれに尽きます。

僕は4回宅建試験に落ち、5回目にしてようやく合格する事が出来ました。

合格した時に意識した事は「過去問を解きまくる事」でした。

内容の理解力が高まる事は当然ですが、やればやるだけ点数が上がって行きます。それが嬉しくて勉強のモチベーションが上がります。

宅建学習はスクールに行かない以外は、たいていの場合が一人で勉強となります。一人だといつでも高いモチベーションをキープする事が難しいです。

とにかく、過去問が圧倒的に大切です。過去問対策関連は以下の記事に書いています。

⑤ 本試験を受験

2020年度宅建試験は10月18日(日)を予定しています。この日に向け勉強するだけです。

本試験の当日には解答速報が発表されます。問題用紙を持ち帰る事が出来るので、自分の解答をチェックし、自己採点が出来る様にしておきましょう。

まとめ

宅建試験に少しでも興味を持った方は、まず行動しましょう。数ある国家資格の中でも、宅建資格は取得難易度もそこまで高くなく、且つ汎用性が高い資格です。

不動産業で使えるのは当然とし、その他金融業界でも役に立ちます。転職などの際に、保有資格の欄に記載する事も出来ます。

取って意味があるかないかは、取得した後にしか分かりません。自分を信じて先ずは勉強を開始しましょう。

コメント